Il valore del dissenso

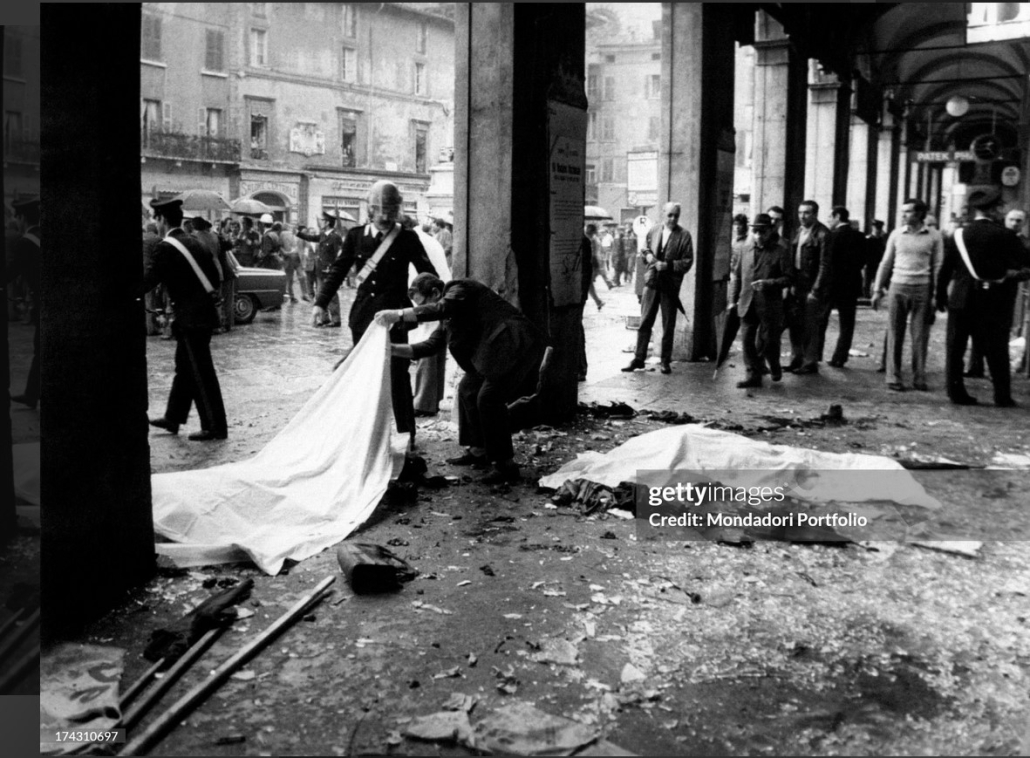

Nel mese di Maggio sono state molte le ricorrenze pubbliche che hanno ricordato la violenza, il razzismo, le persecuzioni, gli assassini del regime fascista. In questi giorni al Senato è stato solennemente ricordato Giacomo Matteotti, assassinato nel 1924 dalla milizia fascista e di tale cruento atto Benito Mussolini si assunse la piena responsabiltà morale davanti al Parlamento. Giorgia Meloni ha sì ricordato le “squadraccie fascite” …dimenticando ancora la seconda parte! La matrice fascista è ricomparsa in più stragi avvenute dopo l’avvento della Repubblica, tra queste quella di cinquant’anni fa a Brescia in Piazza della Loggia, mentre si svolgeva un’assemlea di lavoratori e cittadini.

Benedetta Tobagi in “Il valore del dissenso”, su la Repubblica 28-5-24, di quella strage e degli imponenti funerali che seguirono, ricorda il clamoroso fatto di dissenso politico manifestato in modo corale dalle decine di migliaia di manifestanti, un atto dimenticato oggi da molti, vistosamente censurato già allora dai TG! Quel funerale fu un grande esercizio di democrazia e sepppe manifestare il grande valore della protesta civile anche quando è espressa con modalità clamorose – come fu in quel giorno a Brescia- con bordate di fischi contro le autorità. Un atto di protesta e di denuncia per nulla paragonabile come anticamera della violenza, ma semmai antagonista e alternativa ad essa. E’ importante ritornare a riflettere sulla contestazione e sulle tante modalità con cui siu manifesta, bandendo la violenza.

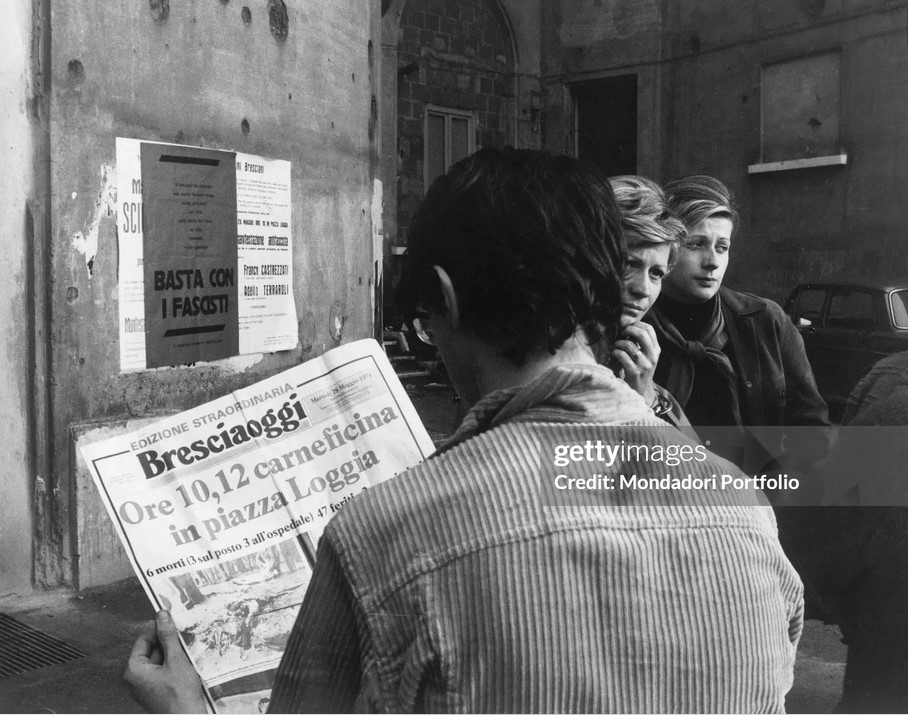

Scrive Benedetta Tobagi << Cinquant’anni fa, una bomba assassina colpiva una manifestazione antifascista in piazza della Loggia a Brescia uccidendo otto cittadini. «Non vittime, ma caduti consapevoli», dissero di loro, perché quella mattina avevano scelto di essere in piazza, per manifestare in modo pacifico contro l’escalation di violenza neofascista nella provincia. Fu la strage «col più alto tasso di politicità», disse un magistrato inquirente. Per questo motivo, anche i funerali delle vittime ebbero una valenza profondamente politica. Furono un grande esercizio di democrazia, conflittuale, ma civile, che invitano a riflettere, ancora oggi, sul valore del dissenso.

Le otto vittime incarnavano il mondo vitale degli anni Settanta, quello dell’impegno politico appassionato e non violento. Cinque sono insegnanti e attivisti della Cgil scuola, tra cui tre donne, a incarnare il nuovo protagonismo femminile, e un giovane immigrato dal Sud. Con loro, due operai e un ex partigiano, a marcare la continuità con la Resistenza.

Per questo, decine di migliaia di persone da tutta Italia — che si riconoscono in loro — si affollano nelle strade di Brescia per i funerali di Stato celebrati il 31 maggio. Si parla di 600.000 persone: una processione senza fine di delegazioni dalle scuole e dai consigli di fabbrica di tutta Italia, cittadini dietro ai gonfaloni dei loro Comuni, sindacati, studenti, organizzazioni cattoliche, movimenti e gruppi extraparlamentari di sinistra, ma anche persone senza appartenenza politica. Il fiume della storia in movimento piange i suoi figli innocenti, mentre il selciato di piazza della Loggia si copre di un tappeto di fiori.

Nel maggio del 1974, il giornalismo d’inchiesta, la controinformazione e le indagini di alcuni magistrati avevano già fatto emergere le prime scandalose verità sulla strage di piazza Fontana: le macchinazioni per criminalizzare gli anarchici innocenti, la pista che punta verso i terroristi neri e i loro legami con i servizi segreti. Tutti dati che saranno confermati dai processi e dalla storia. Dietro piazza Fontana e piazza della Loggia c’era la galassia di Ordine nuovo, protetta per decenni da pervicaci depistaggi.

Per questo, dopo l’ennesima strage, lo sdegno dei cittadini è enorme, e la gestione dell’ordine pubblico durante i funerali è affidata ai servizi d’ordine dei sindacati. Da tre giorni hanno rimpiazzato di fatto la polizia, emanazione di uno Stato che ha drammaticamente perso credibilità. L’incipit della Costituzione, “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, assume in quei giorni un nuovo e più profondo significato.

Durante i funerali, sono i lavoratori a proteggere i rappresentanti delle istituzioni, per quanto indegni, ai loro occhi. Garantiscono la loro sicurezza, ma li sommergono di fischi. Fischiano il presidente della Repubblica Giovanni Leone (eletto coi voti determinanti dei nostalgici del fascismo), il presidente del Consiglio Mariano Rumor, che era a Palazzo Chigi anche al tempo di piazza Fontana, una classe dirigente sempre al potere mentre le bombe continuano a esplodere ed emergono le collusioni di pezzi di Stato. Il sindacalista Gastone Sclavi disse: i fischi di Brescia sono un grande atto di fiducia nella democrazia. Perché l’espressione del dissenso, in fin dei conti, è anche una manifestazione di fiducia che le cose non solo debbano, ma possano cambiare.

Purtroppo non tutti la pensano così: il dissenso fa paura a molti, ieri come oggi. Il diluvio di fischi ai funerali infatti fu censurato dai telegiornali della Rai, e persino dai filmati ufficiali del comitato antifascista. Per fortuna il regista Silvano Agosti filmò tutto e li consegnò intatti alla memoria del Paese in un documentario. L’autogestione della città è una tappa importante della lunga marcia attraverso le istituzioni intrapresa da milioni di donne e uomini, che si sono aggrappati alla superficie sdrucciolevole della democrazia, ma hanno manifestato con vigore il proprio dissenso e lo sdegno, contro ogni deriva violenta, così come contro l’opacità, le ipocrisie, gli abusi del potere.

La protesta civile e il dissenso non sono in alcun modo equiparabili alla censura, né possono essere demonizzati come se fossero l’anticamera della violenza. Lo tenga bene a mente chi è al potere oggi.>>.

Alleghiamo alcuni commenti di sindacalisti, simpatizzanti di questo sito, che erano presenti in quei giorni a Brescia e parteciparono all’imponente funerale .

Savino Pezzotta – Sono passati 50 anni , ma rimane il ricordo, l’emozione e il dolore per il vile attentato in Piazza della Loggia a Brescia – Questa mattina 28 maggio, a Brescia, si terrà una manifestazione a cui parteciperà Manlio Milani, presidente dell’Associazione delle vittime di piazza della Loggia e fondatore di Casa Memoria Brescia, che da 50 anni si è dato il compito di tenere vivi quei tragici fatti. Lui che in quella tragica esplosione perse la moglie: “È necessario continuare a rilanciare, cosa che facciamo anche oggi – ci dice -, le ragioni per cui eravamo in piazza quel giorno:dire no a quella violenza neofascista che stava accerchiando la nostra città. La manifestazione del 28 maggio 1974 fu infatti la risposta all’ennesimo atto di violenza di quella stagione”. La notte del 19 maggio 1974 un giovane militante di Ordine Nuovo, Silvio Ferrari, saltò in aria mentre con la sua Vespa trasportava un ordigno esplosivo. Fu così che unitariamente Cgil Cisl Uil di Brescia proclamarono lo sciopero generale e organizzarono quella manifestazione. Due sono gli aspetti che serve sottolineare oggi: il ruolo fondamentale svolto dal sindacato unitario che crearono un collegamento cogliendo e interpretando la rabbia che emergeva dalla popolazione e le istituzioni della città e quelle nazionali.

Il sindacalismo unitario assunse come era sua tradizione il compito di difesa della democrazia repubblicani in tempi che questa era attaccata dall’eversione. Si assunse l’onere di gestire la sicurezza della piazza attraverso un servizio d’ordine a difesa dei cittadini e dei manifestanti. E’ da sottolineare che nonostante la rabbia e il desiderio di rivalsa che attraversò la città il Sindacato Unitario scelse la strada della nonviolenza e della manifestazione pacifica. Ricordare questa ricorrenza serve a mantenere la fedeltà a un ideale di lotta e di impegno per la democrazia, rimarcando che chi giura sulla costituzione repubblicana non può negarne i valori proponendo riforme contraddittorie con ciò su cui ha giurato.

Renato Zaltieri – In questa giornata del 28 maggio quanti ricordi mi ritornano alla mente di quel giorno e di quei mesi che precedettero lo scoppio della bomba in piazza della Loggia, dei mesi che seguirono così come degli anni che si sono susseguiti. Non dimentico che nei mesi precedenti a Piazza della Loggia la bomba che fu collocata nella sede della Cisl in via Zadei, e l’ufficio della FISBA, dove facevo l’operatore, era collocato a pochi metri di distanza. È toccato alla mia gestione, da Segretario Generale della Cisl Bresciana, la scelta di costituirsi parte civile al processo. Tutto questo di chiara matrice fascista, come hanno attestato i vari processi che si sono susseguiti in tutti questi anni. Una ferita che Brescia non dimentica e che deve continuare a tenere vivo il ricordo, di quello che è successo, alle nuove generazioni non con spirito di vendetta e rivalsa ma per amore di verità.

Fabio Caimmi – Credo che Franco Castrezzati, allora segretario della Fim di Brescia che sveva l’onere del discorso ufficiale della manifestazione, oggi 98enne, ricordi bene gli avvenimenti, dato che la bomba scoppio mentre stava parlando. A quanto mi risulta, oggi, sono i figli a rappresentarlo essendo in piazza, non avendo lui la possibilità di presenziare per ragioni di salute ed età. Mi piace ricordare Franco, che fu anche partigiano, prima di militare nel sindacato.

Adriano Serafino – La delegazione unitaria torinese che partecipò ai funerali di Brescia non riuscì a proseguire nella strada stracolma. La valanga di fischi che accolse le autorità fu impressionante, da brividi, esprimeva una fermezza, un’intransigenza, un ostacolo per contrastare l’onda nera stragista e nel contempo un clamoroso dissenso verso i più alti rappresentanti delle istituzioni. Quei fischi corali, insistenti, esprimevano una volontà e una determinazione di resistenza e di cambiamento ancora più grande, forse, di uno sciopero.

Grazie per questi ricordi e per le vostre testimonianze che raccontano pagine buie della storia italiana, ma parlano anche di un sindacato vivo, vitale, unitario e custode della democrazia. Il grande ruolo che il sindacato ebbe in quegli anni difficili fu proprio quello di preservare la coesione sociale, contro il terrorismo e la violenza, pagando anche con la vita dei suoi rappresentanti.